ハゼ釣りとは?

女性、子供でも簡単に釣れる魚の代表に「ハゼ(真鯊)」がいる。

夏以降のシーズンになれば、全国各地の河口や堤防などで子供が爆釣している姿が見られる。

ハゼの釣り方は色々あるが『チョイ投げ釣り』『浮き釣り』『穴釣り』について図解入れで紹介してみる。

ハゼ釣りの歴史

ハゼ釣りは古くから楽しまれてきた釣りの対象魚です。

江戸時代の釣りに関する文献「釣客傳」(1818~1830年)の現代語訳「江戸釣術秘傳」(小田順著)には小舟でのハゼの釣り方が詳細に記述されています。

ハゼ釣りが本格的に始まったのは江戸時代です、平和になり、戦もなくなり時間を持て余した武士達は集中力を鍛錬する武道の一環として釣りを楽しむようになりました。

ハゼ釣りに関しては1650年代に越後の村上藩が家来を集めてハゼ釣り大会をしたという記録があります、そして庶民の間にもハゼ釣りは広まっていきました。

1700年頃になると江戸中の庶民の間でハゼ釣りが流行し、釣り道具がどんどん良くなり進化しました。

その中で有名なのは竹を使用した江戸和竿です、その元祖は現在は上野(稲荷町)にある『東作』で天明8年から作り始められました。

戦後の昭和25年頃から「良く釣れておいしい魚」としてハゼ釣りは流行となり、多くの人が陸っぱりからや船からハゼ釣りを楽みました、当時の釣期は9月中旬の彼岸からで、この日になると江戸前の釣り船が一斉に船を出しました。

昭和30年代のハゼ釣り船(東京湾葛西沖:三枚洲、写真:澤田氏提供)

その後ナイロン糸が開発され、釣技も向上し競技会も盛んに行われるようになり、竿を中通しにし、竿への糸がらみを防止した中通し手羽根竿の釣りが最も盛んな時代でした。

マハゼの生態

ハゼが居ない場所に釣りをしてもハゼは釣れません、ハゼ釣りは何処で釣りをするかがポイントです、ハゼの生息している場所に精通するのがハゼ釣りの基本の基本です。

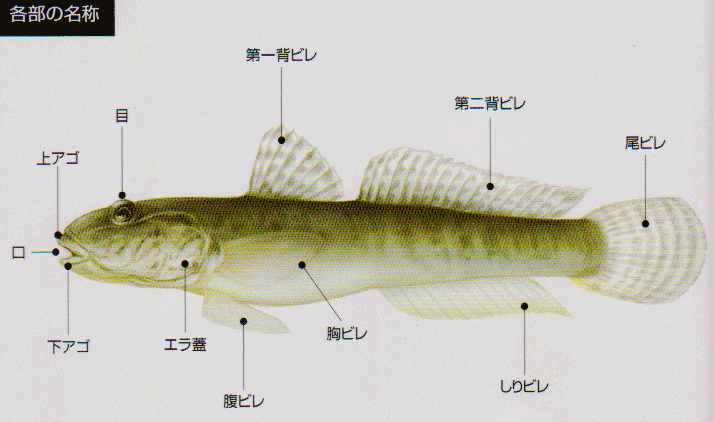

マハゼの名称

ハゼの語源の由来は「よく跳ねる(はぜる)魚」の意に由来するというもの、水中を素早く移動する様から「馳せ」が転訛したとするものなどがある。

単に「ハゼ」といった場合、マハゼを指す、真鯊と表記される、地方名はカジカ(宮城県)カマゴツ(鳥取県)、カワハゼ(大阪府)などがある。

又、若魚をデキハゼ、20㎝クラスの成魚をダボハゼと呼んでいる。

マハゼの名称

ハゼの腹ビレは吸盤状である、左右に分かれていた腹ヒレが繋がって円形状になっており、石の上などで体を支えてときに用いている。

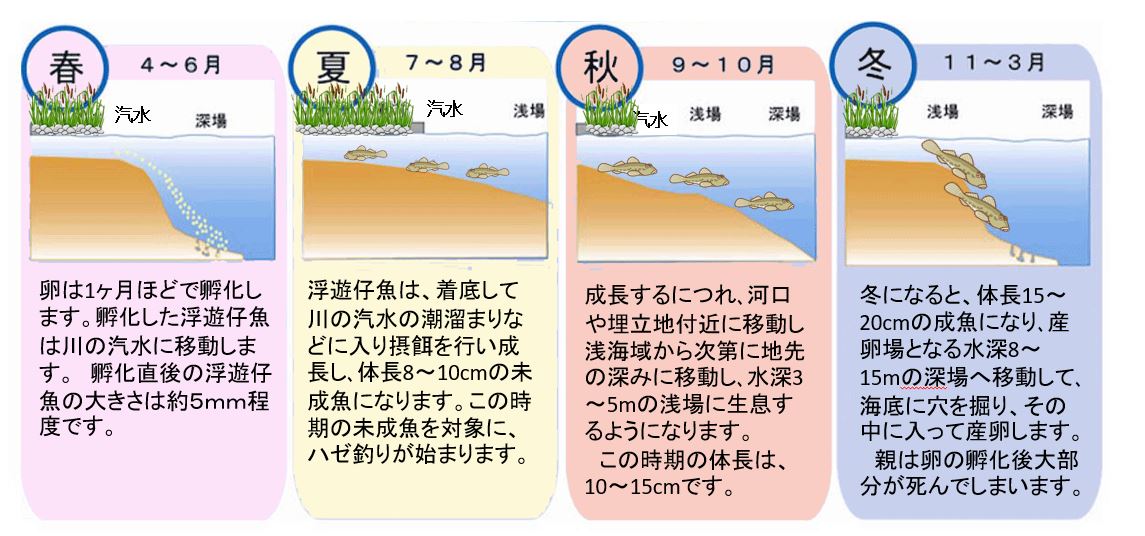

マハゼの一生

マハゼのサイズは全長15cm程度だが、25cm程度に達する個体もある。

マハゼは通常1年で生涯を終え、体長は、成魚となる冬までに20cm前後に成長する。生涯を通じてほぼ動物食で稚魚期までは動物プランクトンその後は底生動物を主食として生活する。

産卵期は南の方ほど早く、また条件によって変動幅が大きいことで知られているが、東京湾を例に取ると最盛期は1~2月である。

オスは複数の出入り口がある深い巣穴を泥の中に掘り、メスを呼び込んで産卵が行なわれる。その後はオスが、1ヵ月近く卵の世話をする。

1ヵ月程度でふ化した仔魚は、巣から出て浮遊生活を送り、動物性プランクトンを食べて成長する。

そのまま浮遊生活を送る稚魚期は、内湾の広い範囲で確認できるが、動物プランクトンが比較的多い河ヶ口付近に集まる傾向がある。中層から表層で暮らす生活は、遊泳力を持った後も継続し、東京湾では3~4月、体長2cm前後の幼魚期まで続く。

その後、体長2~3cmの間になると次第に底層生活に移り、体長7cm程度を超える夏までの間、小型底生動物を食べながら成長を続ける。またこの時期には、淡水域にまで侵入する個体も多い。

7~8月になると、体長は7~10cm前後まで成長し、河口沿岸、人工的な運河や埋立地付近のさらに浅瀬の岸ぎわに集まるようになる。海深0~1m程度の浅瀬で、陸釣りによるハゼ釣りが盛んに行なわれ始める時期である。この頃のマハゼは摂餌意欲が強く、人影が間近な場所でも食べものに飛びつくことから、初心者でも手軽に楽しめる釣りとして賑わう。

9月以降になると体長は10cmを超え、大きな個体では15cm近くとなり、水深3~5m程度の場所に移動する。また冬に向け、成長と温度低下につれて、食べるもののサイズも大きくなることから、さらに深い海深7m以上の場所にまで生活の場を移していく。そして1~2月、体長は最大で20cm前後にまで達して、産卵期を迎える。

遅いものでは3月に産卵することもあるが、卵の保護育成を終えて、通常なら平均し13ヵ月程度で一生を終える。

マハゼの四季

ハゼの生息域

マハゼは、大陸のアムール川河口から、北海道から種子島までの日本列島沿岸、韓・朝鮮半島、中国の黄海・渤海沿岸地方などを天然分布域としている。

日本では、夏に内湾や河口域の浅瀬で簡単に釣れる対象魚としては、最も幅広い市民に親しまれている魚でもある。浅い岸ぎわに出没する習性、また汚濁に比較的強いとされ都市部の内湾にも生息することから、船舶の浮沈を調節するバラスト水に混入して運ばれることがある。

マハゼは、オーストラリアのシドニー近郊、アメリカ合衆国カリフォルニア州などに帰化定着が確認されているのだが、これはバラスト水による輸送が起源であると考えられている。

また、アメリカ合衆国に定着していることがよく知られているもう一種の日本産ハゼ科魚類アカオビシマハゼも、岸ぎわによく出没する沿岸魚であることから、これら遠方への人為的拡散は、船舶による移動であることが確実視されている。

マハゼは内湾の砂泥底に多く生息し、海深0mから15mくらいまでの部分から、河川の河口域付近を活動域としている。水質汚濁には強いとされるが、季節と成長段階に応じて主な生息場所を変え、一生を通じると様々な空間を利用する。

ハゼ釣り場所の選択ポイント

ハゼがいない場所で釣り糸を垂れても確率100% ハゼは釣れません。「ハゼは足で釣る」と言われるほど、場所探しが大切です。

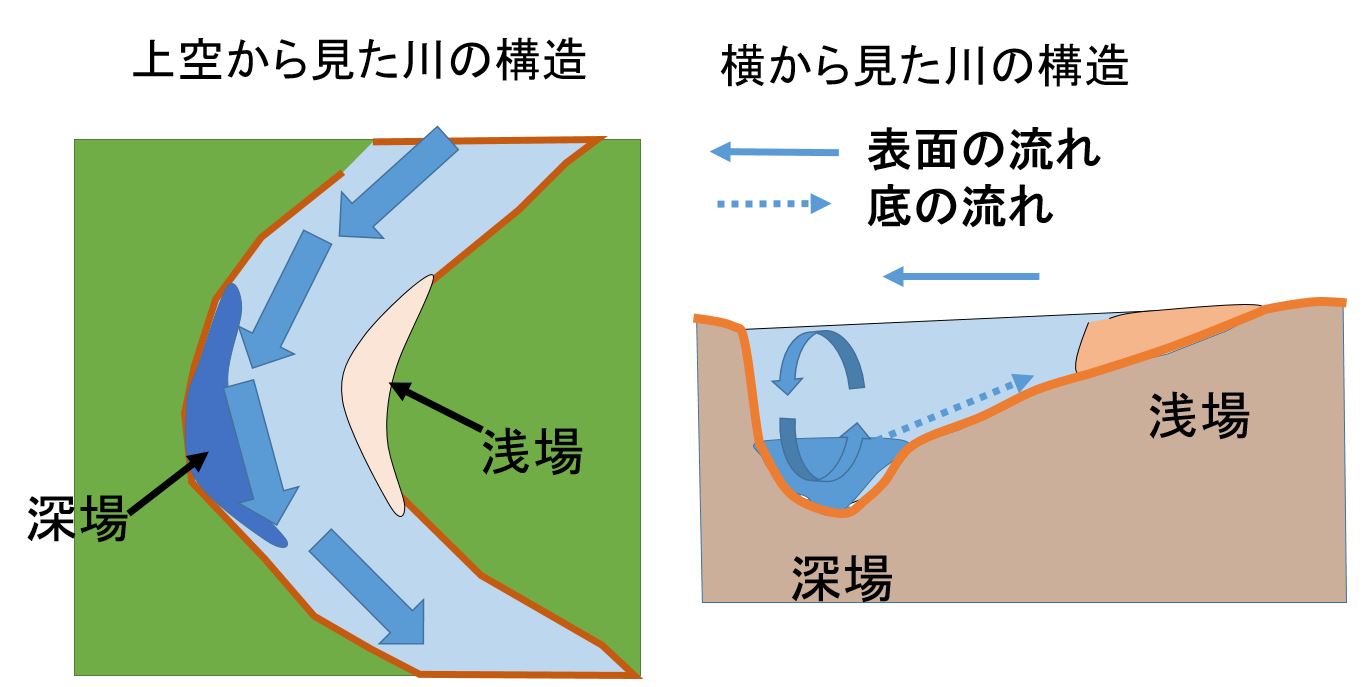

ポイントを探すにはハゼの性質と、海底の様子と水の流れの関係を理解しておくが釣果を上げる近道です。

ハゼは腹びれで海底に張り付き、砂の中のゴカイや、海底近くにある藻や小エビ、小魚などを食べています。場合によっては、岩のかげなど身をかくす場所にいて、落ちてきたエサを待っています。小さいデキハゼは、浅場で活発に移動し食い気も旺盛ですが、ダボハゼになると、深場に移動し、あまり活発に動かなくなるという性質があります。

ですから、小さなハゼがいる所としては、浅い砂地であること、豊富なエサが食べられること(流れがとどまる所)などが考えられます。

大きなハゼがいる所は、深くて潮通しが良いところ(流れのある所)、巣穴をほることのできる砂泥の海底などです。

最近では、ブロックのスキマ(いわゆる穴釣り)などもポイントとなっています。

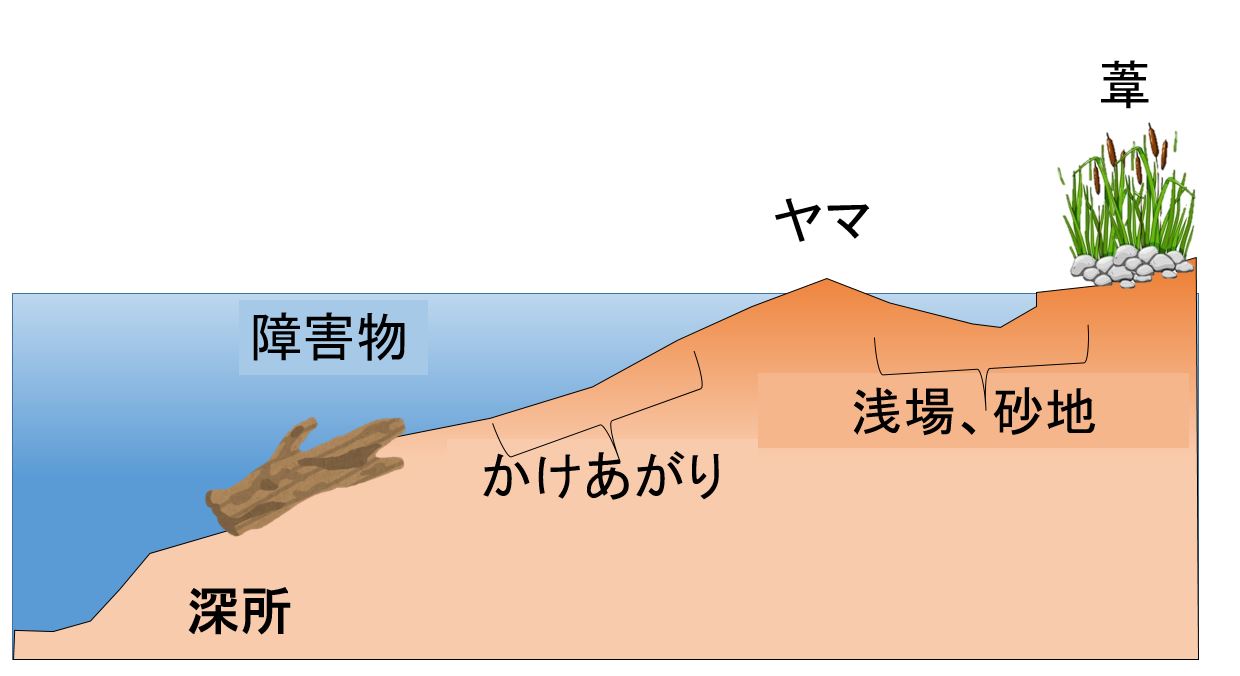

昔の漁師は海底の様子をあらわす言葉として下記のような言葉を用いてきました。

あさっぱ・すなんち(浅場、砂地):

砂やどろがたまり浅くなっているところ。小型のハゼ(デキハゼ)の狙いところです。潮が引いている時に干上がるくらいの浅場でも、おどろくほどハゼが集まっていることがあります。水がすんでいれば、見釣りを楽しむこともできます。岸のそば、川の曲がりの内側にあります。

ふかんど(深んど):

深くなっているところ。潮通しが良ければ砂地に、流れがよどんでいればどろ混じりになります。大型のハゼの狙いところですが、海底がドロドロのヘドロ状(ネタ)では、あまり良くありません。沖の方、川の曲がりの外側にあります。

かけあがり(かけ上がり):

底の凸凹の深いところと浅いところをつなぐ坂道です。沖から岸に向けてできているゆるやかなかけ上がりは、様々な大きさのハゼのより所ですので、ちがう深さをていねいに探してみると良いです。また、後で出てくる「あな」や「やま」のへりにある小さなかけ上がりも大切なポイントです。急に深くなるところは「けた」と呼ばれることもあります。

あな(穴):

海底にできた数十cmのへこみです。ハゼがエサを探したり、休んだりしていることがあります。川では、急に川はばが広がるところなどに大きなあな(淵:ふち)が出来ていることがあります。そのへりは、かけ上がりのポイントです。

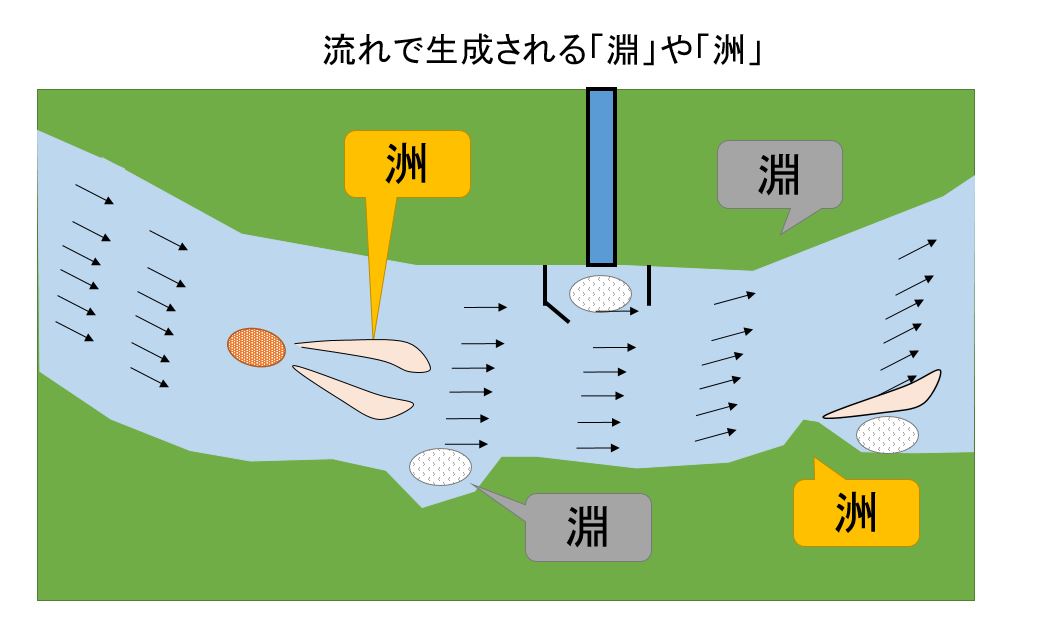

やま(山):

海底にできたでっぱりです。潮の流れに沿って広がったり、海底の障害物を中心に砂が集まってできたりします。海で大きく山ができると、州と呼ばれます。

よこあな(横穴・横孔):

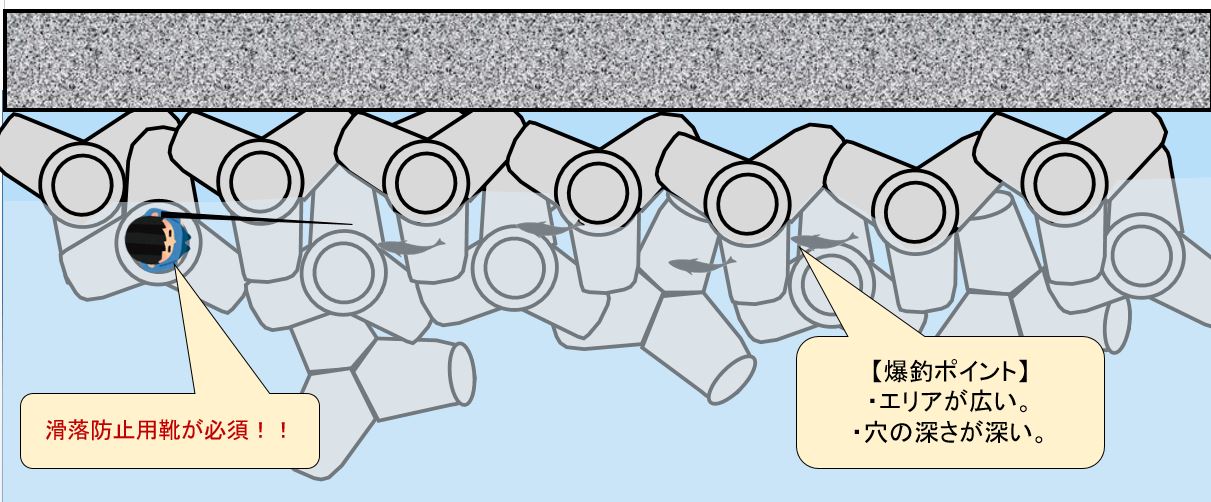

川の石積みの堤防やがけ状の海岸などにある隙間で、見つけにくいですが、大物が潜んでいる可能性があります。最近では、ブロックやテトラポッドなど人工構造物がこうした横穴となっている場合があり、新たなポイントとして着目されています。

しずどこ・かかり(沈床・障害物):

海底にしずんでいる障害物です。その下やすき間にハゼがかくれている可能性がありますので、しかけをひっかけないように、ていねいに探ると良いです。例えば、砂地にカキガラが広がるような海底は、しずどことよこあなの特ちょうを持った、とても良いポイントになります。

ハゼ釣り場所の選択

また、水が砂や泥をを削りますので、川の曲がりや海岸線の形からも、水の流れの様子や海底の地形を推測することができます。

流れで生成される「淵」や「洲」

ハゼ釣り場所の選択ポイント

ハゼ釣り 延べ竿の釣り場、フィールド

延べ竿を使用したハゼの陸釣りは、例年、8月迄の夏がシーズンです、釣り場は大中河川の河口から中流域やそれら河川に連なる運河水路群や内湾など、少し泥っぱい砂泥底の汽水域がメインでする。

この時期のハゼは水深1mもない、ごく浅いカケ上がりを好む。

最近は汽水域の周辺には親水公園が造成されており、格好の陸っばりハゼ釣り場として開放されている。

古くから夏ハゼ釣りの風物詩といえば、炎天下でも涼しげな“立ち込み釣り”である。主な釣り場は河川や水路の河口付近に広がる遠浅のカケ上がりで、干潮時を迎えると水底が露出してしまう干潟が広がる水域です。

ハゼ釣り 延べ竿の釣り場

ハゼ釣り 穴釣り、堤防釣りの釣り場、フィールド

ハゼの穴釣り、堤防釣りはデキハゼは大きくなり、15㎝クラスになる秋以降がお勧めです。

釣り場は大中河川の河口から中流域やそれら河川に連なる運河水路群や内湾など、少し泥っぱい砂泥底の汽水域に設置されている消波ブロックか港湾の堤防の岸壁です。

ハゼ釣り ベイトリール

消波ブロックでのハゼの穴釣り方

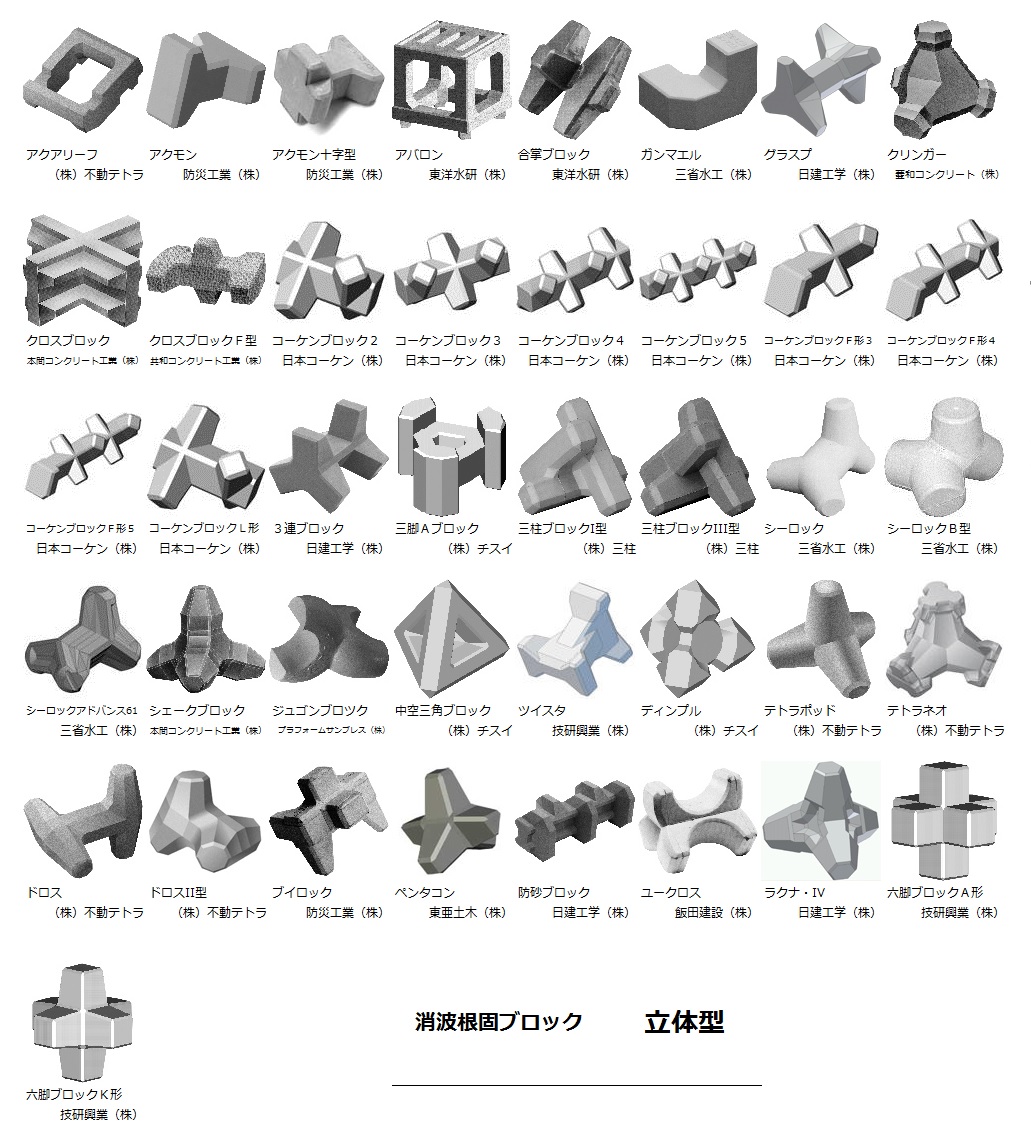

一般的に海岸や河川などの護岸や水制を目的に設置するコンクリートブロックを『テトラポット』と呼んで知るがこれは不動テトラの四脚ブロック製品の登録商標である。

正式な名称は消波ブロックです、又「波消しブロック(なみけしブロック)」、「消波根固めブロック(しょうはねがためブロック)」という呼び名があります。

穴釣りをするうえで参考になるのはその形状、なぜなら消波ブロックが多数置かれている場所、いわゆる消波ブロック帯を移動するにはどうしてもその上を渡り歩かねばなりません。

消波ブロック種類

消波ブロックによって滑りやすい、滑りにくいタイプがあります。

消波ブロックの種類は色々あります。

消波ブロックの種類

滑りやすい消波ブロックは表面が丸くなっているモノです、代表として(株)不動テトラのテトラポットがあります。

このタイプの消波ブロックで穴釣りするときは細心の注意が必要です。

(株)不動テトラのテトラポット

逆に滑りにくい消波ブロックは表面が平になっているモノです、代表として菱和コンクリート株式会社の『クリンガー』してがあります。

滑りにくい消波ブロック

消波ブロックの好ポイント探し

消波ブロックで穴釣りする場合、やってみればわかるようにすべての穴に魚がいるわけではありません。

一匹も釣れない穴が7割、8割でしょう。

しかし、釣れる穴は一か所で10匹以上つれる場合があります。

釣れる穴の見極めのポイントは他の穴との違い、差です。

例えば穴の深さが深い、穴のエリアが広い、その穴のエリアだけ他の比較し低い等です。

又、新しい消波ブロックには魚が付いていませんから穴釣りは避けた方が無難です。

消波ブロックの好ポイント探し

最後に消波ブロックでの釣りの際のおすすめのシューズです。

釣りは道楽です、安全第一です、怪我、転落してからでは遅いです。

[日進ゴム] 作業靴 ハイパーV#1300屋根プロ2 防滑 断熱 軽量 メンズ

ハゼ釣りの仕掛け 種類

ハゼ釣りの種類として昔から用いられた生餌方法とルアー&ワームを用いての疑似餌で釣る方法があります。

エサを使う釣り方は、仕掛け別に大きく分けて3通りあります。

脈釣り、浮き釣り、チョイ投げ釣りです。釣針に餌をつけて海底付近に沈め「誘い」、ハゼがエサをくわえた「魚信」をとらえて、糸を引いてハリをハゼのあごにかける「あわせ」をすることでハゼを釣るのです。

最近、流行の疑似餌で釣るやり方としてはルアー、ワームを使う釣り方があります、又、場所別に陸釣り、ボート釣り等の分け方もあります。

特殊なハゼ釣りの釣り方として「数珠釣り」があります、宮城県松島湾の漁師に受け継がれてきた漁法で、釣り針を使わず、ゴカイを束ねた「数珠」をハゼにくわえさせて釣り上げます。

エサを付け替える手間を省略できること、魚体を傷つけずに釣れること、針が藻などに引っかかる心配がないことなどメリットが多い漁法です。

動画 松島伝承の釣り、それはハゼの「数珠釣り」!

ハゼ脈釣り(みゃくつり)

釣りの中で一番基本の釣りが「ミャク釣り」です、竿と糸、ハリとエサ、小さなオモリだけのシンプルな仕掛けで魚から感じる「脈」を取って釣り方が「ミャク釣り」です。

脈釣りのしかけは、大きく分けると、「中通し」という、おもりの下にハリをつけるものと、「胴付き」という、おもりの上にハリをつけるものがあります。どちらも、エサが自然に上下にうごくように竿をあやつり「さそい」ます。そうすると、ハゼがエサに食いつき、体を反転させて引っ張るときに、竿に「ブルブルッ」と「魚信」が伝わってきますので、そこで軽く竿をあげるように「あわせ」をするとハリがハゼのあごにかかります。

動画 ハゼの脈釣り

ハゼ釣りのプロ 398さんの解説した、ハゼの脈釣り動画、参考になります。

ハゼ脈釣り(みゃくつり)中通し 仕掛け

中通し仕掛けは、使い方(付け方)も簡単で中通しオモリ の穴にラインを通すだけで固定はせずに使用します。根魚釣りでよく使われるブッコミ仕掛けやテ トラポッドの隙間などを狙う穴釣り仕掛け、キス 釣りなどのチョイ投げ釣り仕掛け、ウキ釣りのウ キの浮力の調整などに使われます。

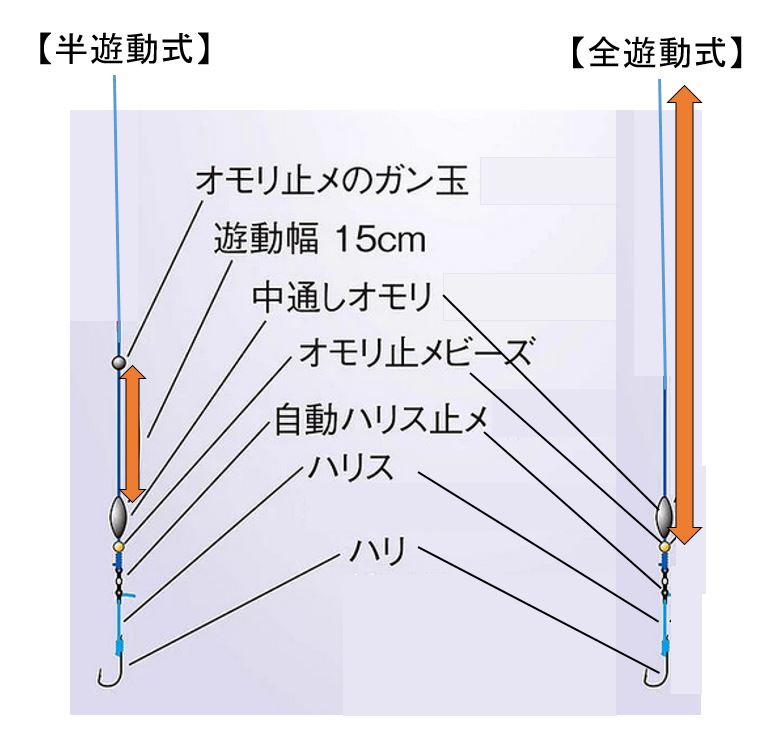

なお、中通しオモリの両側にサルカンが取り付けられて居ますが、ハリス側のみにゴム管とサルカンを付けると「全遊動式」になります。半遊動式に比べ、更に食い込みが良く仕掛け絡みもより軽減されると思います。

半遊動式&全誘導式 中通し仕掛け

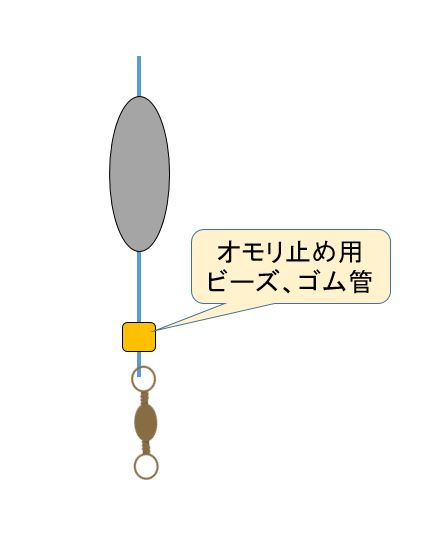

ゴム管、ビーズは、連続キャスティングによる中通し錘へのサルカンの食い込み(食い込んだら固定式と変らない)を防止するために取り付けます。

オモリ止め用ビーズ、ゴム管

中通しオモリはラインがオモリの中を通っている ので自由に移動でき、そのままですと当然針の位 置まで落ちてきます。落ちていくオモリの止め方 としてサルカン(スイベル)を使用します。

中通しオモリを使うときはラインの損傷に注意が 必要です。 ラインがオモリの中を通っていて上下に動きます のでラインが擦れていくことがあります。また、 オモリはサルカンに当って止まりますのでオモリ やサルカンの損傷、サルカン部の結び目を傷つけ るときもあります。

中通し 仕掛けの利点は

・魚の食い込みが良い

・アタリが竿先にダイレクトに伝わる

・魚の食い込みが良いために、ハリスを短く出来、キャスティング時の仕掛け絡みの軽減や着水後の仕掛け絡みを軽減できます。

中通しオモリは道糸に通すので仕掛けが簡単でアタリ(魚信)が取り易いですが、投げる時にハリスが道糸に絡み易いのと錘の交換がワンタッチで出来ないのが難点です。

ハゼ脈釣り(みゃくつり)胴付き 仕掛け

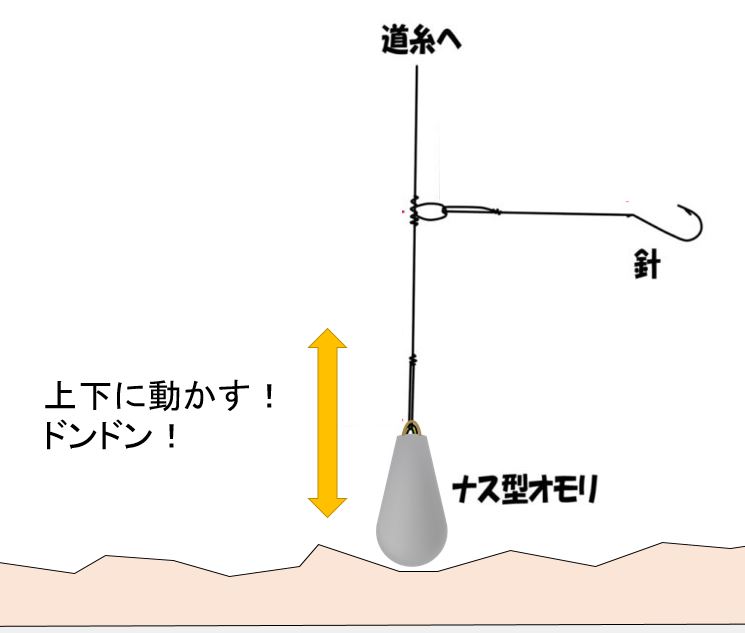

胴付き仕掛けは底を叩くように誘いを掛けるのが基本形。

”胴突き(棒で地面を叩いて押し固める)ようにオモリで底を叩いて釣る”が語源。

ハゼ脈釣り(みゃくつり)胴付き 仕掛け

現在は、オモリが下にあり、ハリが真ん中すなわち胴の部分にあるということで「胴付き」という名称も使用されている。

ハゼ釣りで固定式と呼んでいる仕掛けも胴付きの事です。

ハゼ脈釣り(みゃくつり)胴付き 仕掛け

胴付き仕掛けを使ったハゼ釣りのメリット

- オモリが仕掛けの一番下に付いているので直接に餌を動かし、誘いを掛けることが出来る

- 流れなどにも比較的強く、狙ったスポットに仕掛けを落としやすい

- 餌が底付近に届く時間が短く、テンポのいい釣りが可能。

胴付き仕掛けを使ったハゼ釣りのデメリット

ハゼは寒くなると活性が低くなってくると、動くものを嫌うという場面がある。このような時は釣れにくい。

動画 ハゼ釣り 胴付き 仕掛け 作り方、釣り方

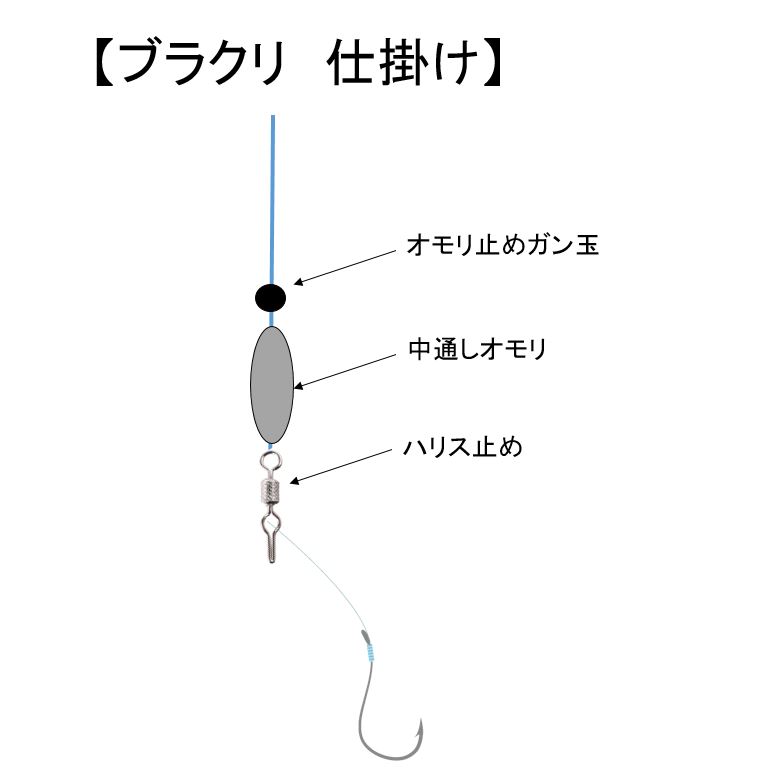

ハゼ脈釣り(みゃくつり)ブラクリ 仕掛け

ブラクリは主に根魚を狙うために考案された仕掛けでオモリとハリスとハリが短い間隔で連結されており、オモリは算盤の珠を縦に伸ばしたような形状をしているのが特徴。

根魚を狙った穴釣りでは、せまい空間にエサを落とし込む必要があるので転がり易く、根掛かりしにくいブラクリが使用されている。

ブラクリの語源はぶらぶら「ぶら下げる」の「ブラ」の語感に「繰る」がくっついた「ぶら繰る」から転じて「ブラクリ」になったとの事らしい。

ハゼ釣りの場合、ブラクリおもりとルアーとの融合系として㈱フジワラが開発した『ブラー』が良く使用されているおり、商品名 『ノーマルブラー 』『ハンティングブラー 』『キャスティングブラー』として販売されている。

ブラクリ 仕掛けの作り方は中通しオモリにラインを通してハリス止めに結び、ハリをハリス止めに結ぶ、最後に中通しオモリが動かないようにオモリ止めを取り付ける。

ハゼ脈釣り(みゃくつり)ブラクリ 仕掛け

ハゼ釣りで有名なYou tuber 398さんの紹介しているは動画が参考になります。

ハゼ釣り動画 ブラクリ仕掛け

ハゼ釣り 目印釣法

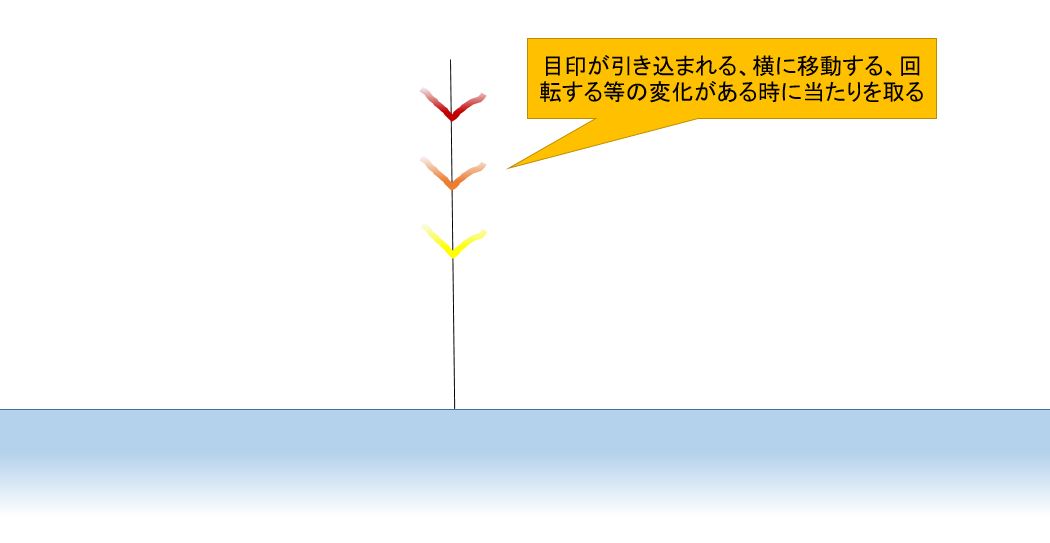

脈釣りの場合、視認性と当たり感度に優れたパーツとして、アユや渓流用の化繊目印を3~4個、取り付けた目印釣法用の仕掛けをおすすめしたい。

これは目で『当たりを取る』ための目印である、『居食い』するダボハゼを釣るための必須のモノである。

この化学繊維の目印は位置確認用ではなく、ハゼの当たりを『目で見る』事です。仕掛けを20~30cmほど手前に誘った直後、竿先の曲がりを戻して道糸を張らず緩めずの状態を保つと

ハゼは違和感なく餌を食い込んでくれる。

そしてこの時、手元に伝わるダイレクトなアタリよりも早く、目印を引き込むアタリをキャッチできることが、目印釣法のカギです。

ハゼ 目印釣法

動画 冬場最強か!?目印釣法がとんでもないアタリを拾う

ハゼ釣りのハリ

ハゼと釣り人の接点が針、特に針先は重要、ここが鋭くなればハゼの口に刺さらない、如何に良い竿、仕掛け、餌が投入しても針先が摩耗、変形していてはハゼは釣れない。

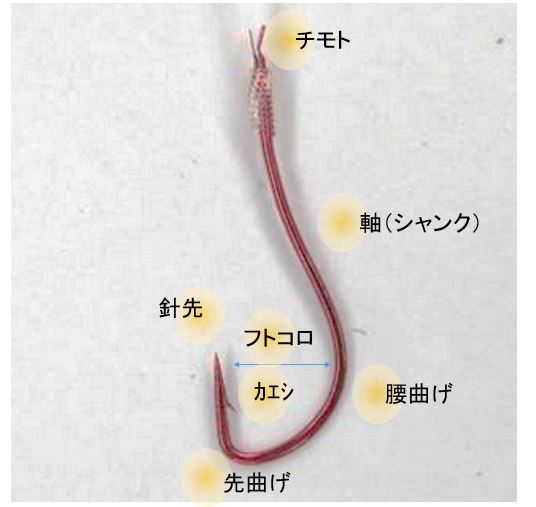

ハゼ針の名称

●軸

チモトからハリが曲がり始めるまでを軸と呼ぶ。軸の長さは魚の口の形やエサの食べ方、使うエサによって多くのタイプがあります。軸が長いタイプは、アオイソメなどの長いエサがズレにくい。

●腰曲げ

軸がハリ先に向けて曲がり始める部分のこと。

●先曲げ

ハリ先に向かうカーブが終わる部分のこと。この角度によってハリ先が内向き、軸と並行、外向きになります

●フトコロ(ギャップ)

針先から軸までの距離。ルアー用のフックではギャップと呼ばれます。フトコロが広いほど針先が深く掛かりやすく、狭いと魚に吸い込まれやすいです

●ハリ先

ハリの先端。魚に刺さるように尖らせてあります

●カエシ

刺さったハリが抜けにくくなる突起。ルアー用フックではバーブと呼ばれます。カエシがないほうが貫通力は高いですが、多くのハリは掛けた魚が外れないことを優先してカエシがついています。

ハゼ針の名称

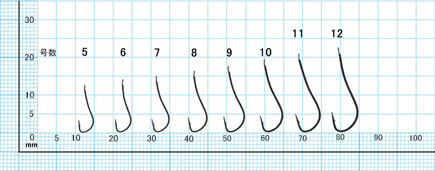

ハゼ釣り ハリのサイズ

ハリは釣りをする時期のハゼの大きさに合わせて大きさを変えます。ハリの大きさは「号」で表します。号数が小さい方が小さなハリです。

春・初夏の生まれたてのハゼ(デキハゼ)は、2号から4号、10cm前後の夏ハゼなら5号から7号、15 cmをこえる秋の落ちハゼには7号から9号などの大きなハリを使います。

宮城県松島では30cm級のハゼを釣るために13号などの大きなハリをつかうこともあります。

ハリのサイズの選び方として一般に小さいサイズの方が、食いつきが良く釣果が上がりやすいので好んで小さいハリを使う人もいます。

しかし、合わせがうまくないと飲み込まれることが多いので、ハリを外すのが大変です。

大きいハリだと針がかりが悪くなりますが、大きいハゼを狙いやすいので、秋や冬頃のハゼが大きくなる時期には使いやすくなります。

釣る時期に狙うハゼの大きさによっててサイズを調整するのがベターです。

タイガー針 サイズ

ハゼ釣り ハリの種類

ハゼ釣りに使われる針の種類は「袖ハリ」と「流線ハリ」及びハゼ釣り用のハリです。

袖針

袖針は流線に比べて飲み込まれづらいので、釣果を狙うためにも小さめのサイズを選ぶのも悪くない選択です。5号を基準として、合わせに慣れてクラバより小さいサイズにしてもいいでしょう。秋や冬などに大物を狙う場合は6号前後も使いやすいです。軸が若干短めで軽量、ハゼが食ってきた際の違和感が少なく掛かりが非常に良い特徴がある。

早掛ケハゼ

軽い鈎で吸い込みがよく、軸長形状なので餌付けが簡単です。

流線ハリ

流線針は飲み込まれる可能性が高いので、袖針よりもワンサイズ大きめがおすすめです。大きめでも魚も食いやすいので釣果は期待できます。5号前後なら年中使いやすいのでおすすめです。

OWNER(オーナー) OH 流線ケン付 白 13-3

ハゼ針

このハリはイソメを使った際に餌が刺しやすいよう、細長く設計されているおり、又ハゼが釣れた際にしっかり針を持って針を外すことが出来るから、ビギナーの方でも比較的扱いやすいハリです。

しかし針に長さがある分、針の重さが大きくなってしまい、ハゼが餌に食いついた際に針の重さが余計に加わってくると、それが違和感になって食いに影響が出る。

ハゼ針は流線のものが多いで、上で紹介した流線針同様4号か5号くらいがおすすめです。秋から冬にかけては魚も大きくなるので7号くらいがベスト。

OWNER(オーナー) OH 発光はぜ

究極のハゼバリ

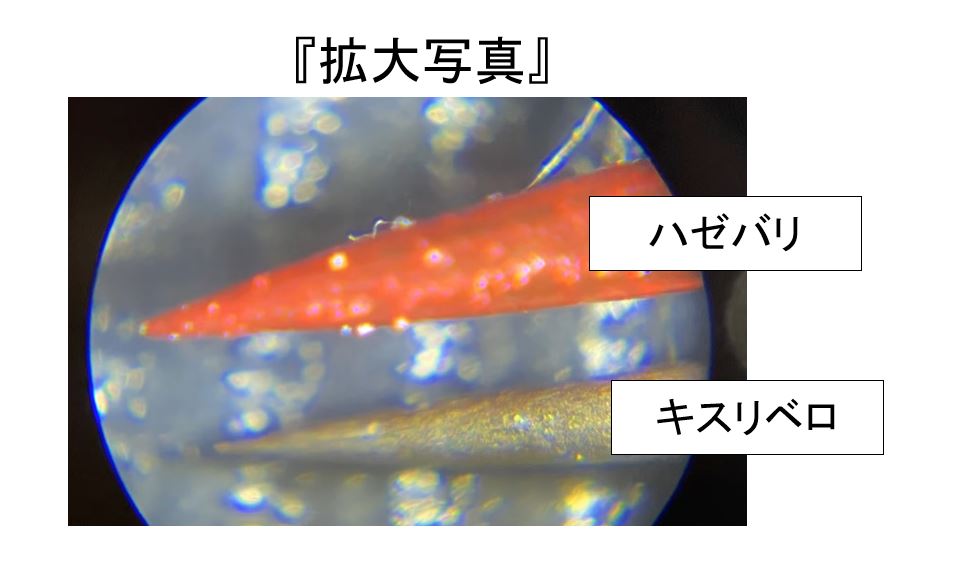

究極のハゼバリとして最近、流行なのがキス釣り用のハリ、キスリベロです。

長所は

1.ハゼが食いついたら針がスーと口に入る。

2.ハリがスッポ抜けたりしない形状、広長である。

3.丸ごと頬張られても針が外しやすい形状。

ハゼ釣りの接点である針先が通常のハゼバリと比較して鋭く、スパーと口に貫通する。

398ワールドでもおすすめしている商品です。

ささめ針 キスリベロ(イブシ茶)

youtube ハゼ釣り ハリの選び方

ハゼの餌(ベイト)の種類

ハゼのエサは一般的には餌持ちが良い青イソメが一般的に使用されているがその他にも雑食性のハゼに適したホタテ、エビ等のエサがある。

その時期、その場所で食べているハゼのエサに合わせて釣ることが爆釣への近道。

ハゼ釣りの餌 石ゴカイ、ジャリメ、赤イソメ

石ゴカイは、養殖技術が確立しており、ほとんどが国産です。

体長は、平均すれば10センチ前後で、あまり太くはならないのが特徴でハゼ釣りにはベストマッチしている餌です。

しかし、生命力が強く、針に刺したあともよく動くため、アピール性に優れ、ハゼやシロギスの特効餌とされています、ハゼ狙いのときはタラシを少なめ(3cm以下)にして、小さくつけます。

また、釣り上げたハゼが針を外した際に吐き出した石ゴカイは何回でもそのまま使えます。

ハゼ釣りの餌:青イソメ

石ゴカイの次にハゼ釣りによく使われる餌は、青イソメです。

青イソメはかつては朝鮮ゴカイと呼ばれていましたが現在は中国からの輸入品が大半です。

魚のエサとしては万能であり、投げ釣りしても持ちがよく、あらゆる釣りのエサとして使えます、又 価格はイソメ類中最安値で販売されており、現在の価格は60gで500円前後です。

ハゼ釣りの餌:ミミズ

ハゼ釣りでもミミズは非常に質の良い餌になります、しかし、塩分濃度が高い場所では青イソメにほうが餌持ちが良いです。

大きいサイズのミミズは3cm程度に切って使います。

ハゼ釣りの代用餌:ボイルホタテ

ボイルホタテは最近流行のハゼ釣りに使える餌です、臭くないので女性、子供でも使えます。

大きなホタテ貝は高くついてしまうので「ベビーホタテ」として販売されているものを選んだ方が安くすみます。

「ベビーホタテ」は、ホタテ貝の稚貝であり、ホタテ貝の養殖の際に、成長が遅いなどの理由で間引かれたものを集めて安価で販売しているものです。

ハゼ釣りの代用餌:桜エビ

入手性の問題があり、駿河湾岸にお住まいの方しか使う機会はないかも知れませんが、桜エビはどんな魚にも使える餌となります。

ボイル品でも十分釣れます。

水分が抜けすぎた桜エビでは針が沈まず、使い物にならないことがありますので注意が必要です。

ハゼ釣りにおすすめの代用餌:ワーム

活きたイソメに触るのが苦手なアングラーは少なくありません。

そんな時はワームが便利です。

ワームは活き餌ではありませんが、最近は匂いや旨味成分を含浸させたものがたくさん発売され、生餌に負けない集魚効果を持つものもあります。

また、生分解性ゴムを素材に使用しているため、海中にとどまっても分解して土に還ります。

ハゼ釣り エサの付け方

エサに付け方によっても釣れ方が全然違います、時期及びハゼのサイズに合わせて餌をつければ爆釣します。

夏ハゼに適した餌付け法

キヂ(ミミズ)やジャリメなども使われるか、釣具店などで入手しやすいアオイソメがあれば問題ない。アタリがあるのにハゼか全く掛からない時の原因は、餌が大きすぎることが大半。

夏場の小型ハゼにはアオイソメの囗から針を差し入れ、針軸いっぱいの通し刺しにしてタラシ無しか、タラシ5mm以内にごく小さく付けることか基本。

アオイソメの頭部はひとつの頭で10匹以上のハゼを釣ることも可能で、堅い囗周りだけ残った場合には、胴の部分を5mmほど付け足すのがコツ。

また食いが渋い時には、軟らかい桐の部分だけを小さく付けると効果的である。

夏ハゼに適した餌付け法

秋ハゼに適した餌付け法

晩秋10月以降の落ちハゼの時期になると餌をより好みするので、アオイソメの付け方は釣果の良し悪しによって工夫することがキーポイント。

硬い頭から通し差しにして、タラシの長さは2~3cm止まりか基本。

食いが少し渋くなってきた時には、頭のチョン掛けをベースにして柔らかい胴の部分を追い刺しにし、さらに食いが悪い場合は2本3本の房掛けにしていく。長い1本のアオイソメよりも、ハリ

が見えないくらいタンゴ状の房掛けのほうがアピール度は断然高く、餌は面倒がらず投げ直すたびに付け足すこと。

秋ハゼに適した餌付け法

更に詳細なハゼ釣りの餌(ベイト)については下記の記事に記載しています。

まとめ

ハゼを釣る為にハゼの生態、道具、仕掛け、釣り方について説明しました。

少しはハゼの釣り方について知識が増えて、参考になったと思いますがハゼは生き物なで理論どうりにつれない時があると思います。

その時は再度、原因を考え、次の釣行に活かして新たな仕掛け、釣り方にトライしてください。

自分の考えた仕掛け、釣り方で爆釣したときの喜びがハゼ釣りの醍醐味です。